Nostro cine quotidiano: recensione del libro

Oltre l’Isonzo – sulla cinefilia e il romanticismo, in due lingue / autrice: Anja Banko

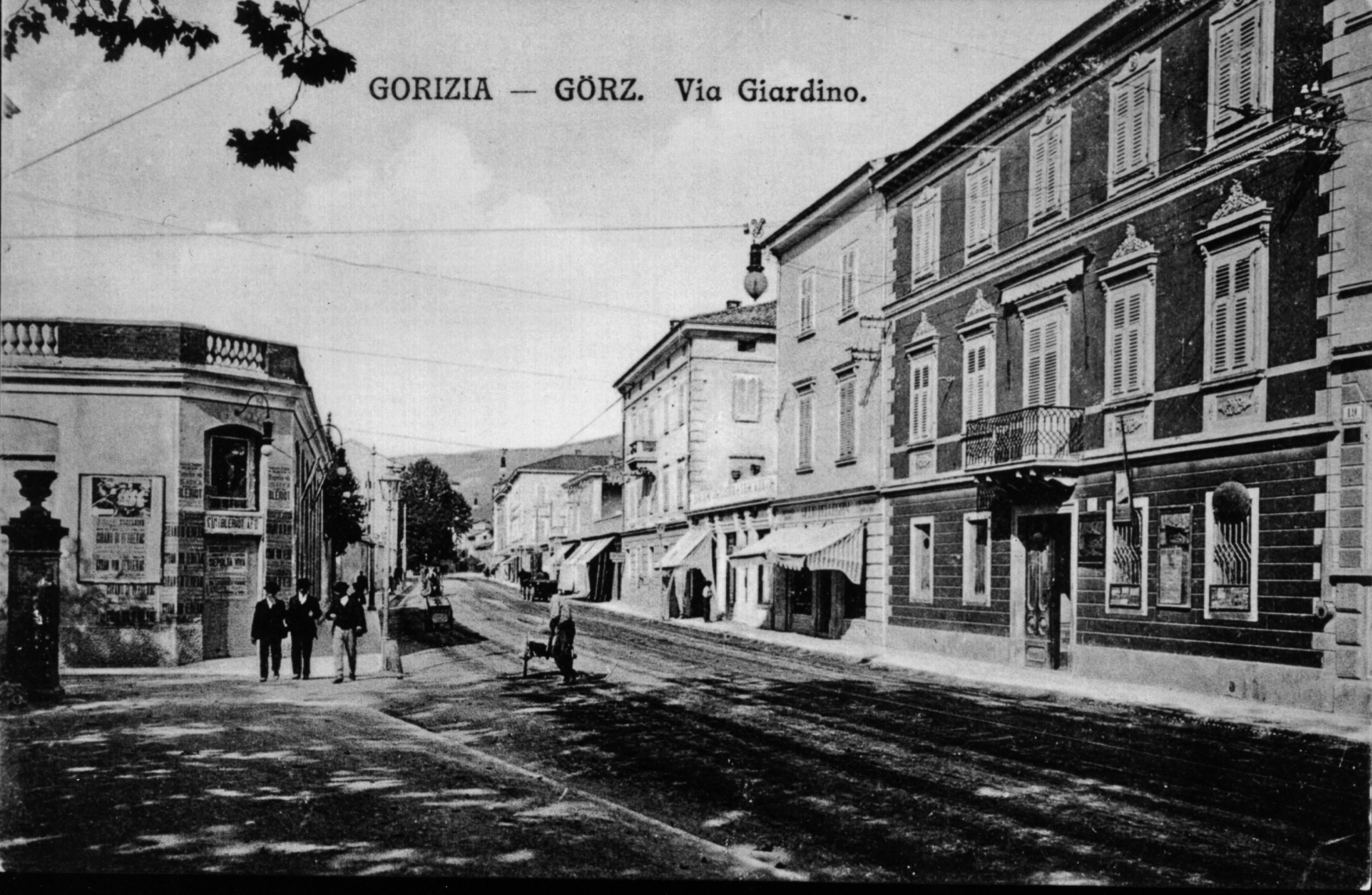

Un tempo Via Giardino, oggi Corso Verdi a Gorizia nel 1909. A sinistra si vede l'ex cinema Edison.

Il volume Nostro cine quotidiano / Naš vsakdanji kino del giornalista e critico cinematografico goriziano Sandro Scandolara (1942–2015), pubblicato in edizione bilingue sloveno-italiana da Kinoatelje come parte integrante del programma ufficiale di GO! 2025 Capitale Europea della Cultura, offre un affresco vivace e ricco della storia della società, del paesaggio e della città al confine occidentale della Slovenia, una città che un tempo – e non molto tempo fa, ai tempi della Jugoslavia – rappresentava una porta socchiusa verso l’Occidente, con tutto ciò che questo comportava: un lento ma continuo afflusso di comodità materiali e culturali provenienti dall’“altra” parte.È proprio questo anche il periodo in cui molti degli scritti di Scandolara hanno preso forma.

Il libro aveva già conosciuto una prima edizione in italiano nel 2001, in occasione del millenario della città di Gorizia. In esso, l’autore – a partire dalle sue rubriche dedicate alla storia del cinema e della cinematografia locale, pubblicate nei decenni precedenti sul quotidiano goriziano Il Piccolo sotto il titolo “Nostro cine quotidiano. Le Gorizie al cinema” – disegna, con grande tocco personale e una vena di sottile ironia, una cartografia spirituale e culturale del territorio, attraverso la lente del mezzo artistico e tecnologico che più di ogni altro definisce il Novecento: il cinema.

Attraverso brevi capitoli dai titoli suggestivi come “In fiera religiosità ed erotismo”, “Niente morti, per favore”, “Hem e il fantasma della città”, “Realismo e maggiorate”, “Il cinema travolto dai jeans”, Scandolara accompagna il lettore in un viaggio che attraversa Gorizia e il suo territorio dall’inizio del secolo fino alla sua conclusione: dalla prima scintilla elettrica del 1879 e dalla prima proiezione cinematografica dell’8 dicembre 1896, quando sulla veranda della birreria Dreher vennero proiettati i film dei fratelli Lumière, passando per gli ambulanti girovaghi con i loro proiettori da fiera, fino alla costruzione delle prime vere sale cinematografiche – a Gorizia, la prima fu edificata, a passo con i tempi, nel 1908 – e all’eccezionale periodo della Prima guerra mondiale, che fece di questa zona uno dei fronti più rilevanti del conflitto. Il racconto prosegue attraverso gli anni ruggenti del primo dopoguerra, la nuova ondata bellica e la nascita del neorealismo, e con esso, quella del cinema moderno – ossia, contemporaneo – e di una società nuova, il sorgere e poi il declino delle sale cinematografiche di periferia e dei cinema estivi, fino a una sorta di rinascita negli anni Ottanta, quando Scandolara documenta lo spirito di amicizia e di cooperazione transfrontaliera coltivato con Darko Bratina, fondatore di Kinoatelje.Uno spirito che non ha mai smesso di rafforzarsi e crescere, nonostante il progressivo mutamento del paesaggio cinematografico urbano con la chiusura di molte sale della città, travolte dall’avanzare impetuoso della cultura consumistica a fine secolo.

Il volume presenta anche alcune figure importanti del cinema che in vari momenti della loro vita hanno risieduto a Gorizia o nei dintorni. Fra tutte spicca indubbiamente il volto seducente della diva del cinema e grande attrice di teatro Nora Gregor.Un nome, forse meno noto al pubblico sloveno rispetto alla sua contemporanea carsica Ita Rina, che l’autore presenta in un profilo biografico dal titolo evocativo: “Cenerentola in esilio”.La sua vita – come quella di molti altri, travolti dalla bufera del nuovo secolo – incarna il periodo inesorabilmente tumultuoso tra le due guerre: nata in una famiglia di lingua tedesca (dal lato materno), Nora dovette lasciare Gorizia con i suoi familiari alla fine della Prima guerra mondiale, nel 1918; i cittadini goriziani di lingua tedesca, infatti, non avevano diritto all’indennità di guerra, mentre i borghesi legati all’Austria – culturalmente o per origine – furono in gran parte esclusi dalla vita cittadina.La famiglia Gregor si trasferì così a Vienna.Nora calcò presto numerosi palcoscenici, da Graz a Monaco di Baviera, e nel 1921 debuttò al cinema. Il suo ruolo più acclamato di quel periodo fu nel film Desiderio del cuore (Michael, 1924) di Carl Theodor Dreyer.

A differenza di Ita Rina, tentò la fortuna anche a Hollywood, ma fece presto ritorno in Europa e sposò il prominente politico austriaco Ernst Rüdiger Starhemberg.Pur essendo leader di un partito conservatore, Starhemberg si oppose all’annessione dell’Austria voluta da Hitler, e durante l’Anschluss, la famiglia si rifugiò in Francia, dove la vicenda di Nora colpì profondamente Jean Renoir.Fu proprio lui a offrirle il ruolo principale nel film La regola del gioco (La Règle du jeu, 1939), che sarebbe diventato una pietra miliare della storia del cinema.Ma la vita di Nora doveva proseguire altrove: si trasferì in Argentina con il figlioe girò ancora due film in Cile, prima di togliersi la vita nel 1949.Accanto a queste grandi storie, che non sono solo storie di grandi personalità ma anche di un’intera epoca – quella di Nora riflette il declino della borghesia e di un certo milieu culturale goriziano –, Scandolara riscopre anche quelle apparentemente minori, forse meno glamour ma altrettanto stimolanti:Carlo Battista, George Dolenz, Franco Gilardi e Franco Basaglia – solo alcuni dei nomi che aprono ognuno il proprio racconto cinematografico.

Il potenziale sfuggente di Gorizia come città cinematografica prende forse forma più vivida nel film Addio alle armi (A Farewell to Arms, 1933) di Frank Borzage, dove la città compare unicamente come indirizzo dove la promessa sposa di Gary Cooper invia, invano, le sue lettere al fronte.

I paesaggi, il brulichio cittadino e le sale cinematografiche di Gorizia, che non erano affatto poche, offrivano svago e intrattenimento a un pubblico raffinato, contribuendo a mantenere vivo il ritmo della città. Il racconto di Scandolara è ulteriormente arricchito da un notevole apparato iconografico eterogeneo: locandine, fotografie, immagini pubblicitarie, ritagli stampa, cartelloni e programmi cinematografici. La narrazione dell’autore si sviluppa così su più livelli, tra aneddotica e rigore documentario, e in tal senso è usato e sapientemente selezionato anche il materiale fotografico.

Particolarmente interessante, nella lettura, è osservare la collocazione spirituale e geografica di Gorizia attraverso lo sguardo dell’autore: per il lettore italiano, la città appare come un confine orientale, quasi dimenticata dal centro;ma l’autore è perfettamente consapevole anche dello sguardo opposto, quello sloveno, che vede la zona di Gorizia come la “prima” regione cinematografica slovena – una terra di libertà. Fu, infatti, proprio qui che France Štiglic girò il primo lungometraggio sloveno, Sulla propria terra (Na svoji zemlji, 1948). Come osserva l’autore nel capitolo appropriatamente intitolato “Diversi sull’Isonzo”, per gli sloveni dell’epoca, l’area goriziana rappresenta uno spazio di anelito verso una città considerata antico centro culturale, ma anche un luogo che nel Novecento ha incarnato in modo emblematico le tensioni e le dinamiche del secolo passato.

Il lettore sloveno, immergendosi nel libro, si muove tra i dettagli concreti di una città, di un territorio, di persone e culture, ma si ritrova anche trasportato in un paesaggio immaginario: il paesaggio di un determinato spirito e di un determinato tempo.Per una lettrice proveniente da una regione lontana, che non ha mai vissuto in prima persona il sentimento di bramosia romantica verso il confine occidentale – non solo perché nata dopo la dissoluzione della Jugoslavia, ma anche perché cresciuta in un’area completamente diversa della Slovenia, nel Prekmurje (l’Oltremura), dove il concetto di “confinante” respira in modo simile, ma con un carattere ben diverso –, la scrittura di Scandolara si presenta quasi come narrativa romantica, e al contempo come un sincero viaggio cinefilo in una città straniera.

Una città che, nel suo rapporto fluido con il concetto stesso di confine, ancora oggi lotta per la propria identità.Se l’Unione Europea ha formalmente abolito i confini, di fatto li ha cancellati solo per alcuni, come evidenzia il film di Želimir Žilnik Fortezza Europa (Tvrdjava Evropa, 2001). E non va dimenticato che, mentre si stanno scrivendo queste righe, Benito Mussolini è ancora cittadino onorario di Gorizia.Perciò non bisogna permettere alla nostalgia romantica che pervade gli scritti di Scandolara, e che in parte ispira anche l’ottimismo della prima capitale europea della cultura transfrontaliera, di assopirci.Tuttavia, così come il libro è un documento animato da una lieve vena utopica di un tempo e di un luogo ormai passati, può anche essere preso come un modello per costruire il presente e il futuro delle due Gorizie in uno spirito di collegamento tra due lingue e due culture che in questa zona così delicata si intrecciano in modo indissolubile.

___________________________________________________

L’articolo è stato precedentemente pubblicato nella rivista Ekran.